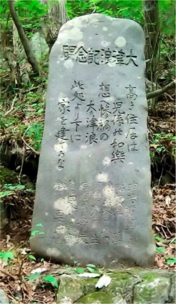

『 此処より下に家を建てるな 』

大津浪記念碑(岩手県宮古市重茂・姉吉集落 / 建立年月日不明:1933年以降)より

碑文に曰く―――。

高き住居は 児孫の和楽

想へ惨禍の 大津浪

此処より下に 家を建てるな

明治二十九年にも昭和八年にも

津浪は此処まで来て部落は全滅し

生存者僅かに前二人、後に四人のみ

幾歳経るとも要心お(を)せ

..............................

東日本大震災直後となる2011年(平成23年)3月末、政府の中央防災会議

「災害教訓の継承に関する専門調査会(座長:伊藤和明、担当:首藤伸夫・武村雅之)」から

過去の災害教訓をまとめた冊子『災害史に学ぶ~海溝型地震・津波編』が刊行された。

これは政府の専門調査会で2010年2月から作成がすすめられていた冊子だったが、

未曽有の震災被害を受けて、数多くの教訓や知見が今後の対応に役立つだろうとの願いから

編集途中(刊行直前の状態)で急遽発行されたものであった。

この冊子のなかで大きく取り上げられて話題となったのが『此処より下に 家を建てるな』と

刻まれた先人の石碑『大津浪記念碑』である。

『大津浪記念碑』は、岩手県宮古市重茂姉吉地区の海抜 60メートル 地点に建つ。

明治三陸地震大津波(1896年)では、この姉吉集落で60人が死に、2人だけが生き残った。

その37年後の昭和三陸地震津波(1933年)では、100人以上が亡くなり、4人だけ生き残った。

二度の大津波による壊滅的被害を受けた姉吉集落の住人らは後世のために「石碑」を建てた。

それから78年後に起った東日本大震災(2011年3月11日)では、この石碑のある重茂姉吉地区へ

遡上した津波高さ(津波遡上高)は、40.5メートル だった。

しかし、

石碑の教えを守り続けてきた姉吉地区(当時11世帯・住民約40人)では建物被害が一軒も無かった。

返信する